La Nube Grande de Magallanes

Publicado el 25 mayo, 2011 por bitacoradegalileo

Cuando Fernando de Magallanes zarpaba del puerto de Sevilla, el 10 de agosto de 1.519, no sólo iniciaba la que habría de ser primera vuelta a nuestro planeta, demostrando así de forma práctica y fehaciente la esfericidad de la Tierra, sino que también partía hacia cielos desconocidos para los 234 marineros que componían la tripulación de sus cinco naves, él incluido. Por eso a Alpha Crucis, la estrella más brillante de la Constelación de la Cruz del Sur, se le conoce en lengua portuguesa como Estrella de Magallanes.

Cuando Fernando de Magallanes zarpaba del puerto de Sevilla, el 10 de agosto de 1.519, no sólo iniciaba la que habría de ser primera vuelta a nuestro planeta, demostrando así de forma práctica y fehaciente la esfericidad de la Tierra, sino que también partía hacia cielos desconocidos para los 234 marineros que componían la tripulación de sus cinco naves, él incluido. Por eso a Alpha Crucis, la estrella más brillante de la Constelación de la Cruz del Sur, se le conoce en lengua portuguesa como Estrella de Magallanes.

Desde siempre, los navegantes se han servido del cielo nocturno para orientarse, y la Estrella Polar no sólo les ha marcado el norte, sino que midiendo su altitud sobre el horizonte, han podido saber exactamente la latitud a la que se encontraban. No es de extrañar, pues, que los expertos miembros de la expedición magallánica fueran anotando la posición de las estrellas más notables que iban descubriendo conforme avanzaban hacia latitudes australes.

Desde siempre, los navegantes se han servido del cielo nocturno para orientarse, y la Estrella Polar no sólo les ha marcado el norte, sino que midiendo su altitud sobre el horizonte, han podido saber exactamente la latitud a la que se encontraban. No es de extrañar, pues, que los expertos miembros de la expedición magallánica fueran anotando la posición de las estrellas más notables que iban descubriendo conforme avanzaban hacia latitudes australes.

No es difícil imaginarse, pues, al buen marino lusitano, admirando los brillantes cielos al sur del ecuador, y descubriendo más bien antes  que después la extensa mancha blanquecina en el cielo que, junto a otra de menor tamaño, en principio debió tomar por nubes, pero que al transcurrir de las noches permanecían en el mismo sitio, aunque un poco más altas conforme avanzaban hacia el Sur. No tardaría demasiado el navegante en darse cuenta de que se trataba de objetos situados mucho más allá de nuestra atmósfera, y pertenecientes por lo tanto al Universo exterior, a pesar de lo cual la llamó La Gran Nube, en contraposición a su aparente compañera, mucho más reducida. que recibió el nombre de la Pequeña Nube. Fue así como las civilizaciones europeas de la época tuvieron la primera noticia de la existencia de estos objetos.

que después la extensa mancha blanquecina en el cielo que, junto a otra de menor tamaño, en principio debió tomar por nubes, pero que al transcurrir de las noches permanecían en el mismo sitio, aunque un poco más altas conforme avanzaban hacia el Sur. No tardaría demasiado el navegante en darse cuenta de que se trataba de objetos situados mucho más allá de nuestra atmósfera, y pertenecientes por lo tanto al Universo exterior, a pesar de lo cual la llamó La Gran Nube, en contraposición a su aparente compañera, mucho más reducida. que recibió el nombre de la Pequeña Nube. Fue así como las civilizaciones europeas de la época tuvieron la primera noticia de la existencia de estos objetos.

Aunque ambas galaxias, pues esto es lo que son, eran conocidas desde la Antigüedad por los pueblos que habitaban el Hemisferio Sur, dado su destacado brillo, fue sin embargo el genial astrónomo persa  Abd Al Rahmann Al-Sufí quien, viajando al sur del Yemen, tomó nota de la Gran Nube en el año 964 de nuestra era, en su Libro de las Estrellas Fijas. Desde Bagdad, ambas Nubes resultaban inaccesibles por su fuerte latitud austral, así es que buscó tierras yemeníes, situadas a 13 ºN de latitud, donde las pudo observar a unos 6º de altitud sobre el horizonte. Fueron conocidas como Nubes del Cabo por los marineros portugueses, holandeses y daneses que doblaron el Cabo de Buena Esperanza navegando hacia la India. Parece ser que también Américo Vespuccio pudo observarlas, pues en la crónica de su tercer viaje (1.503-1.504) nos habla de tres objetos, dos brillantes y uno oscuro. Los dos primeros son las Nubes de Magallanes y el tercero es la Nebulosa Saco de Carbón, en la Constelación de la Cruz del Sur, en plena Vía Láctea.

Abd Al Rahmann Al-Sufí quien, viajando al sur del Yemen, tomó nota de la Gran Nube en el año 964 de nuestra era, en su Libro de las Estrellas Fijas. Desde Bagdad, ambas Nubes resultaban inaccesibles por su fuerte latitud austral, así es que buscó tierras yemeníes, situadas a 13 ºN de latitud, donde las pudo observar a unos 6º de altitud sobre el horizonte. Fueron conocidas como Nubes del Cabo por los marineros portugueses, holandeses y daneses que doblaron el Cabo de Buena Esperanza navegando hacia la India. Parece ser que también Américo Vespuccio pudo observarlas, pues en la crónica de su tercer viaje (1.503-1.504) nos habla de tres objetos, dos brillantes y uno oscuro. Los dos primeros son las Nubes de Magallanes y el tercero es la Nebulosa Saco de Carbón, en la Constelación de la Cruz del Sur, en plena Vía Láctea.

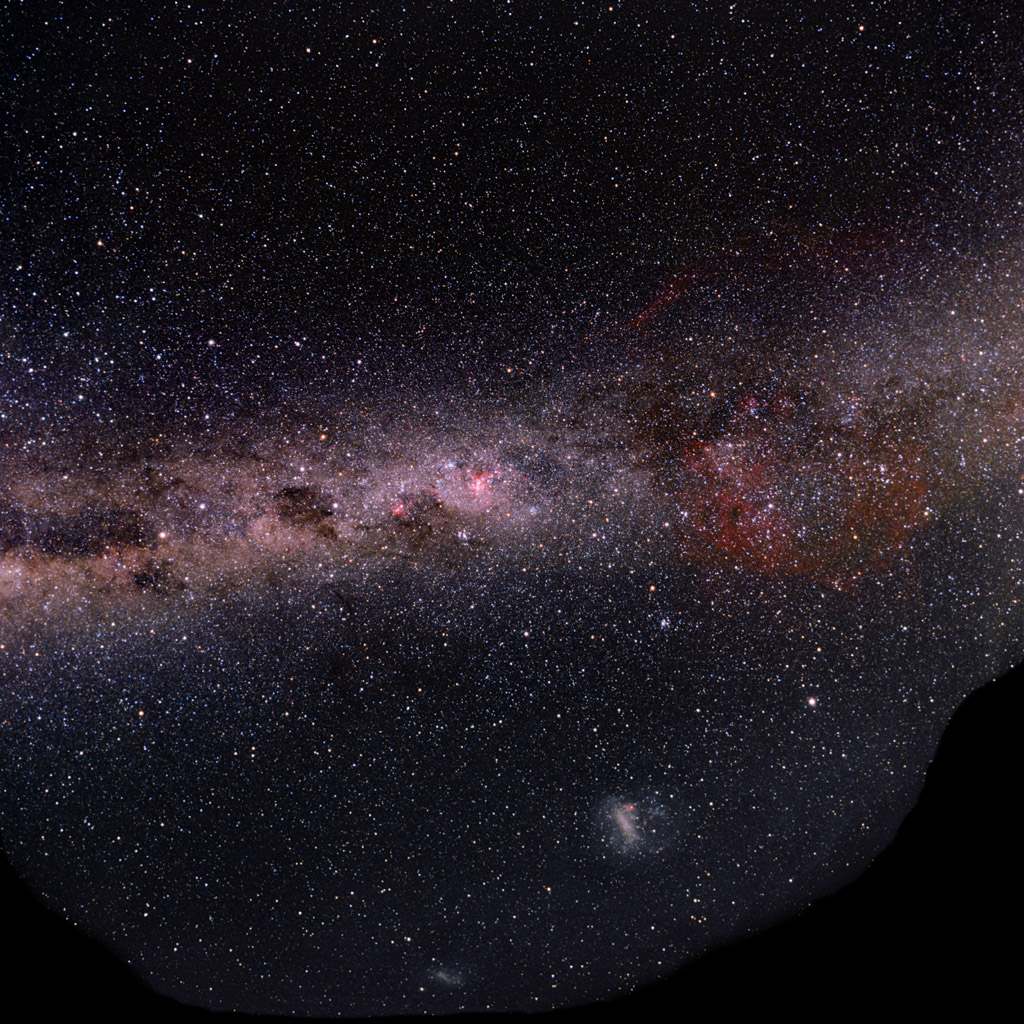

Las etiquetas que figuran en la imagen ayudarán a la orientación de muchas personas, y servirán para la identificación de esos objetos, sobre todo a los residentes boreales que no tienen (no tenemos) la posibilidad de admirar esos cielos, sobre el incomparable marco de las Cataratas del Iguazú. Sí, sí, ya sé que tantas letras estropean la excelente fotografía del genial Babak Tafreshi. Ahí se la repito, totalmente virgen e impoluta:

La Nube Grande de Magallanes (conocida internacionalmente como LMC, del inglés Large Magellanic Cloud) es una galaxia vecina a la nuestra, satélite de la Vía Láctea, que fue considerada la más cercana a nosotros hasta el descubrimiento en 1.994 de la galaxia elíptica enana de Sagitario. Cuando en 2.003 se descubrió también la galaxia elíptica enana del Can Mayor, ésta resultó la más cercana, pasando La Gran Nube a ser la tercera, aunque a sólo 157.000 años-luz, que a escala cósmica es bastante poco. Es una galaxia enana, diez veces más pequeña que la nuestra, que en principio fue calificada como irregular, pero que ha mostrado atisbos de brazos espirales en fotografías de larga exposición:

Su número de estrellas es también diez veces menor, y se le estima una masa equivalente a 10 mil millones de veces la del Sol. Aún siendo una galaxia enana, es la cuarta más grande entre la treintena que forman el Grupo Local, sólo superada por la Galaxia de Andrómeda (M31), la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo (M33). Su diámetro es de 7.000 años-luz.

Recientemente se ha propuesto que tanto la Gran Nube como su aparente compañera, la Pequeña Nube, podrían haber sido robadas por la Vía Láctea a la Galaxia de Andrómeda, tras una pasada colisión de ésta última con algún otro objeto del mismo tipo. También se ha especulado con la posibilidad de que fueran sendas porciones de la Vía Láctea, que rompieron su unidad y adoptaron formas irregulares, alterando su fisonomía espiral.

Actualmente, según la base de datos extragaláctica de la NASA, y siguiendo la clasificación de Edwin Hubble, se considera una galaxia espiral tipo SB (s) m. Las letras SB se refieren a que se trata de una espiral barrada, la minúscula s entre paréntesis quiere significar que no tiene estructura de anillo, y la m denota que carece de bulbo.

La Nube Grande de Magallanes es tremendamente rica en gas y polvo, así es que presenta una gran profusión de nebulosas y zonas de formación estelar, así como innumerables cúmulos abiertos y globulares. Se producen fenómenos de todo tipo, y se han hallado más de 400 nebulosas planetarias, casi 60 cúmulos globulares y más de 700 cúmulos abiertos, amén de centenares de miles de estrellas gigantes y supergigantes. Muchos astrónomos han dedicado toda su carrera al estudio de esta región, que es lo mismo que entregarle toda su vida.

La Nube Grande de Magallanes es tremendamente rica en gas y polvo, así es que presenta una gran profusión de nebulosas y zonas de formación estelar, así como innumerables cúmulos abiertos y globulares. Se producen fenómenos de todo tipo, y se han hallado más de 400 nebulosas planetarias, casi 60 cúmulos globulares y más de 700 cúmulos abiertos, amén de centenares de miles de estrellas gigantes y supergigantes. Muchos astrónomos han dedicado toda su carrera al estudio de esta región, que es lo mismo que entregarle toda su vida.

Grandes complejos de nebulosidad difusa que adopta un aspecto granular con formas de capullo rodean a la galaxia por dentro y por fuera. La luz de las grandes estrellas confiere la tonalidad azul al conjunto, pero en el infrarrojo aparece el gas excitado de intensa actividad iónica. El gas frío interestelar calentado por las estrellas circundantes se manifiesta en tonalidades verdosas.

Las imágenes se deben a la acción combinada del conjunto de cámaras infrarrojas (IRAC) junto con el Fotómetro de imágenes multibanda (MIPS) instalados a bordo del Telescopio Espacial de infrarrojos Spitzer.

Entre todos los objetos que podemos encontrar en la Gran Nube de Magallanes, merece ocupar un destacado lugar la llamada Nebulosa de la Tarántula, también conocida como 30 Doradus y como NGC 2070. Situada en la región noreste de la galaxia, se trata del mayor vivero de formación de estrellas de todo el Grupo Local, poseyendo tal luminosidad que, si se encontrara a la distancia a la que está la Nebulosa de Orión (M42), su luz produciría sombras en el suelo. De este extraordinario brillo son responsables, principalmente, dos cúmulos estelares que se encuentran en el interior de la nebulosa y que visitamos a continuación.

Entre todos los objetos que podemos encontrar en la Gran Nube de Magallanes, merece ocupar un destacado lugar la llamada Nebulosa de la Tarántula, también conocida como 30 Doradus y como NGC 2070. Situada en la región noreste de la galaxia, se trata del mayor vivero de formación de estrellas de todo el Grupo Local, poseyendo tal luminosidad que, si se encontrara a la distancia a la que está la Nebulosa de Orión (M42), su luz produciría sombras en el suelo. De este extraordinario brillo son responsables, principalmente, dos cúmulos estelares que se encuentran en el interior de la nebulosa y que visitamos a continuación.

RMC 136 (o R136a) es un cúmulo tan compacto que en principio se creyó que se trataba de una sola estrella. El cúmulo ha despojado a la vecindad del gas que contenía, y se muestra ahora envuelta por el vacío, pues los gases que allí estaban son los que han colapsado para formar estrellas muy masivas. Una de sus integrantes, R136a1 parece que tenía la masa equivalente a la de 300 soles, lo que la convertiría en la más masiva que se conoce.

Hodge 301 es el otro cúmulo que citamos. Es una agrupación estelar mucho más vieja, y en él se encuentran estrellas de distintas generaciones. Varias supergigantes rojas se están aproximando a su violento final como supernova.

En el cortorno de la Nebulosa encontramos a SN 1987A, la supernova que explotó en 1.987, la más cercana y brillante de la Astronomía moderna, la primera que pudo ser observada a simple vista en 383 años, desde la explosión de SN 1604, conocida como Supernova de Kepler, todavía en la época pre-telescópica. Como remanente, ahora muestra un objeto central que está rodeado por unos curiosos anillos, que muy bien podrían ser el resultado de la acción combinada de los vientos producidos por dos o más estrellas cercanas.

La Gran Nube de Magallanes alberga estos y otros muchos interesantes objetos (en la fotografía de arriba, la Nebulosa Cabeza de Fantasma), lo cual justifica la fascinación que causa en todo aquél que dirige el tubo de su telescopio, o simplemente su mirada, hacia ese lugar.

Con respecto a la observación por los aficionados, la Nube Grande de Magallanes ofrece una magnitud visual de +0.9, perfectamente  visible sin ningún tipo de ayuda óptica. Puede localizarse fácilmente en la frontera entre las constelaciones de Dorado y Mensa, a unos 20º al sur-sureste de la brillante Canopus, la segunda estrella más notable de todo el cielo nocturno. Resulta inaccesible, sin embargo, para los observadores situados más arriba del paralelo 20ºN, dada su fuerte declinación austral, cercana a los 70ºS. Desde Sidney en Australia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica o Río de Janeiro en Brasil es, en cambio, circumpolar, y permanece visible sobre el horizonte en cualquier época del año, en cuanto el cielo se oscurece. Su tamaño real de 7.000 años-luz se traduce en unas dimensiones aparentes de 645 x 550 minutos de grado. La Luna llena ocupa unos 30 minutos de diámetro.

visible sin ningún tipo de ayuda óptica. Puede localizarse fácilmente en la frontera entre las constelaciones de Dorado y Mensa, a unos 20º al sur-sureste de la brillante Canopus, la segunda estrella más notable de todo el cielo nocturno. Resulta inaccesible, sin embargo, para los observadores situados más arriba del paralelo 20ºN, dada su fuerte declinación austral, cercana a los 70ºS. Desde Sidney en Australia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica o Río de Janeiro en Brasil es, en cambio, circumpolar, y permanece visible sobre el horizonte en cualquier época del año, en cuanto el cielo se oscurece. Su tamaño real de 7.000 años-luz se traduce en unas dimensiones aparentes de 645 x 550 minutos de grado. La Luna llena ocupa unos 30 minutos de diámetro.

Para distinguir detalles en la Nebulosa de la Tarántula se necesita un telescopio con al menos 8 pulgadas de abertura (200 milímetros).

Por último, asusta un poco pensar en la visión que de la Vía Láctea tendría un hipotético habitante de aquel lugar. Vería a nuestra galaxia diez veces más grande de lo que nosotros vemos a la suya.

Volver al principio del artículo.

Volver al principio de la bitácora.

Ir al Índice Temático.

Últimos comentarios